Sumario:

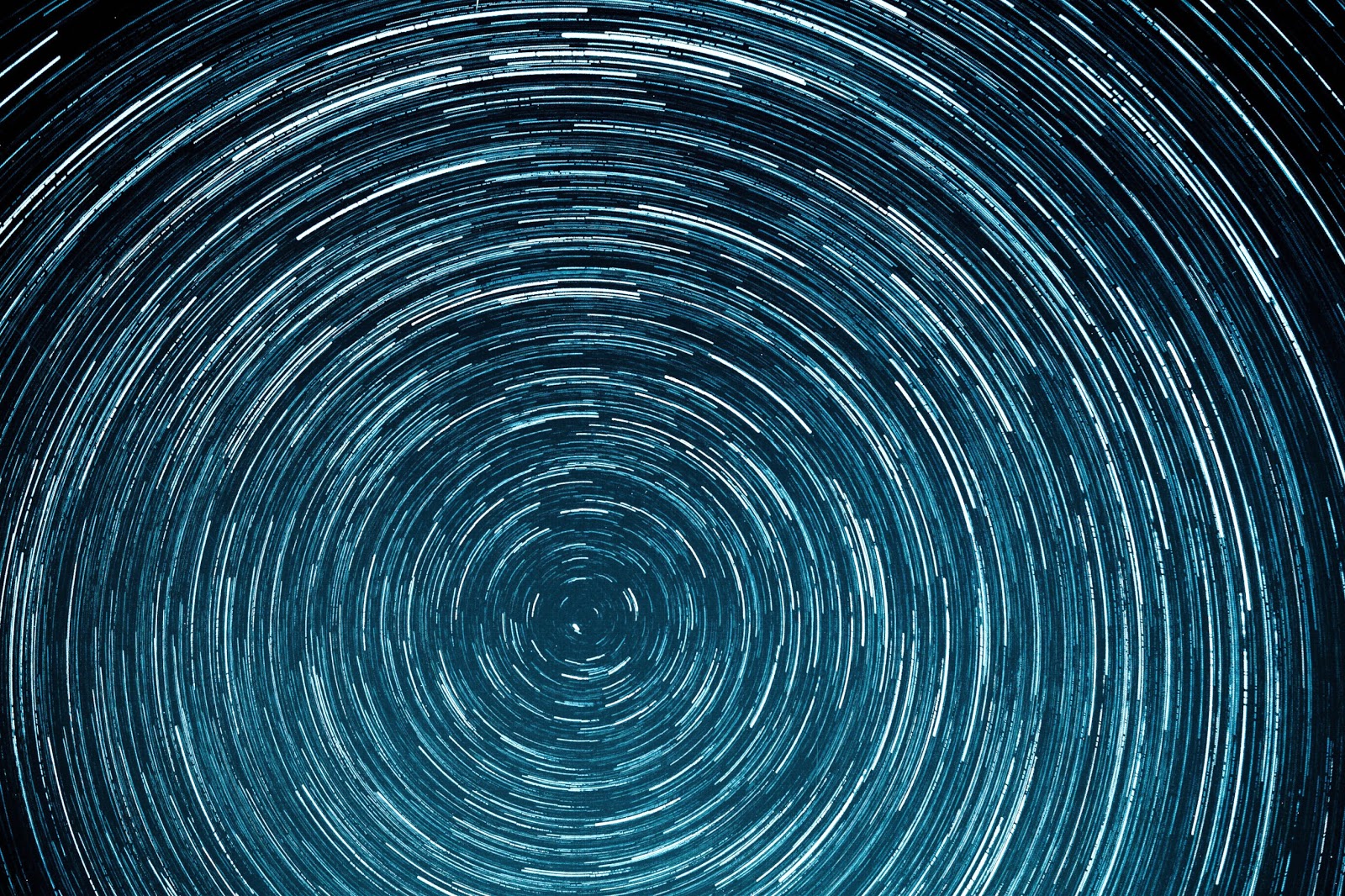

Maestro, ¿por qué el cielo está oscuro de noche? Es esta una de esas preguntas que a veces algún nene remilgado formula en una película a su pobre profesor y que, ¡quizá!, nos hubiera gustado a nosotros que alguno de nuestros hijos hubiera hecho porque, aún no sabiendo la respuesta, habría dejado bien alto el […]

Maestro, ¿por qué el cielo está oscuro de noche? Es esta una de esas preguntas que a veces algún nene remilgado formula en una película a su pobre profesor y que, ¡quizá!, nos hubiera gustado a nosotros que alguno de nuestros hijos hubiera hecho porque, aún no sabiendo la respuesta, habría dejado bien alto el pabellón de la inteligencia familiar. Pues esta pregunta, aparentemente inocente, se conoce como paradoja de Olbers. El tal Olbers, de nombre Heinrich Wilhelm Matthäus, fue un médico alemán que la planteó en 1823. Olbers era astrónomo aficionado y en 1802 encontró Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter, y que el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi, había “extraviado” después de descubrirlo el año anterior. También encontró Palas y Vesta, otros dos asteroides, y varios cometas.

- Heinrich Wilhelm Mattäus Olbers (Arbergen, 1758 – Bremen, 1840)

Además de la “curiosidad” que podía inducir, la paradoja tenía una implicación muy importante porque la oscuridad del cielo nocturno podía entenderse como una evidencia más que clara contra el modelo de universo que se aceptaba entonces, a saber, un universo espacialmente infinito, sin principio ni fin en el tiempo, estático y poblado por un número infinito de estrellas. En efecto, si el universo era así, y aquí venía el problema, cualquier línea visual trazada desde la Tierra se encontraría con una estrella y, en consecuencia, el cielo debería ser siempre brillante, tanto de día como de noche. Y por ello la paradoja que, por cierto, entra de lleno en problemas cosmológicos fundamentales como son los que atañen al tamaño y a la edad del universo.

- Thomas Digges (Wootton, 1546 -Londres, 1545)

- Johannes Kepler (Weil der Stadt, 1571-Ratisbona, 1630)

Y dada su profundidad intelectual, la de la paradoja, antes que Olbers ya hubo otros científicos que plantearon una objeción similar, tratando incluso de darle solución. Allá por 1576, el astrónomo y matemático inglés Thomas Digges discurrió que, dado que las estrellas lejanas apenas podían verse, era natural que el cielo nocturno fuera oscuro. Más imaginativos, el gran astrónomo y matemático Johannes Kepler, en 1610, y el físico y jurista Otto von Guericke, en 1672, hablaron de un muro cósmico oscuro en el que el universo “acabaría”, un universo que no sería por tanto infinito ni contendría infinitas estrellas.

Algo más tarde, en 1720, el astrónomo y matemático inglés Edmond Halley modeló el universo como un conjunto de capas esféricas concéntricas, de igual anchura, en las que se distribuirían las estrellas. Calculó que todas esas capas producirían la misma cantidad de luz, independientemente de su radio lo que le llevó, inmediatamente, a una conclusión: si admitía que el universo era infinito se debería observar un cielo siempre brillante. Para salvar el entuerto esbozó la hipótesis de que las estrellas más próximas obstruían la luz proveniente de las más lejanas. Pero eso no impediría que, miráramos donde mirásemos, siempre veríamos una estrella, con lo que la paradoja seguía estando irresoluta. Y puestos a “interponer”, el astrónomo suizo Jean-Philippe de Chéseaux propuso en 1744 que seguramente había, entre la Tierra y las estrellas, nubes de materia que absorbían la luz proveniente de éstas. Pero ésta tampoco podía ser la solución puesto que, si ese fuera el caso, habría ido, poco a poco, aumentando la temperatura de esas nubes hasta hacerlas tan brillantes como las propias estrellas.

- Edmond Halley (Haggerston, 1656-Haggerston, 1742)

- Jean-Philippe Loys de Chéseaux (Lausana, 1718-París, 1751)

El porqué con estos precedentes la paradoja acabó por tomar el nombre de Olbers no está claro. Tampoco es la primera vez que en ciencia ocurre algo así. El caso es que 25 años después de ser propuesta, el escritor estadounidense Edgar Allan Poe abordó el tema en su obra Eureka, publicada en 1848. Y además planteó una solución en la que, curiosamente, se esbozaban argumentos correctos: el universo debe tener una edad finita, la luz se desplaza con velocidad finita y, por tanto, la luz emitida por las estrellas más lejanas aún no habría llegado a la Tierra. Algunos años más tarde, en 1861, el astrónomo alemán Johann von Mädler apoyó esta hipótesis.

La resolución de la paradoja necesitó de mucho tiempo y en ella participaron muchos científicos entre los que destacaremos a dos que no resolvieron el dilema, pero cuantificaron sendos aspectos fundamentales del mismo. El primero fue el físico e ingeniero británico William Thomson, lord Kelvin, quién en 1901 calculó que para que el cielo nocturno fuese brillante sería necesario colectar la luz proveniente de todas las estrellas situadas a una distancia de hasta 3000 billones de años-luz. El segundo fue el astrónomo y cosmólogo británico Edward R. Harrison quién, en 1964, determinó que “iluminar” el cielo nocturno requeriría una energía 10 billones de veces mayor que la que los datos entonces conocidos indicaban como disponible.

- William Thomson, Lord Kelvin (Belfast, 1824- Largs, 1907)

- Edgar Allan Poe (Boston, 1809-Baltimore, 1849)

En realidad la paradoja de Olbers sólo puede resolverse teniendo en cuenta dos de las características fundamentales del universo en el marco de la teoría del Big Bang. Por un lado, que el universo se inició en un cierto instante, 13800 millones de años atrás, y, por otro, que desde ese momento está en expansión. Pero antes de que el Big Bang viese la luz, y durante bastantes años después, el modelo preponderante era el del estado estacionario del universo. Como en este modelo el universo no había tenido principio, sólo su expansión podía aducirse para “conseguir” un cielo nocturno sin luz. El físico y matemático británico Hermann Bondi, uno de los inventores del modelo junto con el astrofísico austríaco Thomas Gold y astrónomo inglés Fred Hoyle, así lo estableció en su influyente libro “Cosmología”, publicado en 1952. Y no iba desencaminado. Efectivamente, la expansión del universo aumenta el volumen del espacio intergaláctico, disminuye, por tanto, la densidad de los fotones presentes y con ella la intensidad de la luz observada. Por otro lado, la expansión del universo provoca el conocido desplazamiento al rojo de la luz proveniente de las galaxias, es decir, una disminución en la energía de los fotones detectados en la Tierra.

Sin embargo, varios investigadores como Harrison, en 1964, el cosmólogo canadiense Philip J. E. Peebles, en 1971, y el historiador de la ciencia John Gribbin, británico, en un artículo de divulgación aparecido en 1986 en New Scientist, pusieron de manifiesto que eso no era suficiente para dar cuenta de la paradoja. Con argumentos correctos que, curiosamente, fueron ignorados, establecieron que era necesario tomar también en consideración que el universo, y con él las galaxias que emiten la luz, tiene una edad finita. La luz que podemos detectar es la que proviene de aquellas galaxias que, como máximo, se encuentren a una distancia de la Tierra igual al producto de la velocidad de la luz por su edad (que es de unos 10000 millones de años). No podemos “ver” las galaxias que estén más lejos y, por tanto, una de las hipótesis que sustentaban la paradoja, no es válida ya que no es posible extender indefinidamente lejos una línea de visión.

- Paul S. Wesson (1949–2015)

En 1987, los astrofísicos Paul S. Wesson, inglés, y Knut Valle y Rolf Stabell, noruegos, zanjaron definitivamente la cuestión mediante un cálculo realizado en el marco de la teoría de la Relatividad General y en el que determinaron la intensidad de luz existente en el espacio intergaláctico. En su artículo muestran resultados para tasas de expansión nula y no nula de los que resulta que la razón de intensidades entre ambas situaciones es de tan sólo un 50%. En otras palabras, que el elemento relevante para explicar la oscuridad del cielo nocturno es la edad de las galaxias. Poe, 130 años antes, había dado en la tecla.